Im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung ist auch die Zukunft des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ein Thema. Bei etwaigen Änderungen gilt es aber, die Vorgaben aus dem Europarecht zu beachten. Insbesondere stellt sich die Frage, ob die viel diskutierte 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe im GEG einfach gestrichen werden könnte.

Die Erreichung der Energie- und Klimaziele erfordert insbesondere die Dekarbonisierung bereits bestehender Gebäude. Dies hat die Europäische Union (EU) im Blick, wie es sich im Rahmen des „Fit for 55“-Pakets durch die umfassendere Novellierung der Gebäudeeffizienzrichtlinie gezeigt hat. Neben dieser sind auch die Energieeffizienzrichtlinie und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EE-Richtlinie) zu beachten (wichtige Aspekte und das Zusammenwirken haben wir hier untersucht).

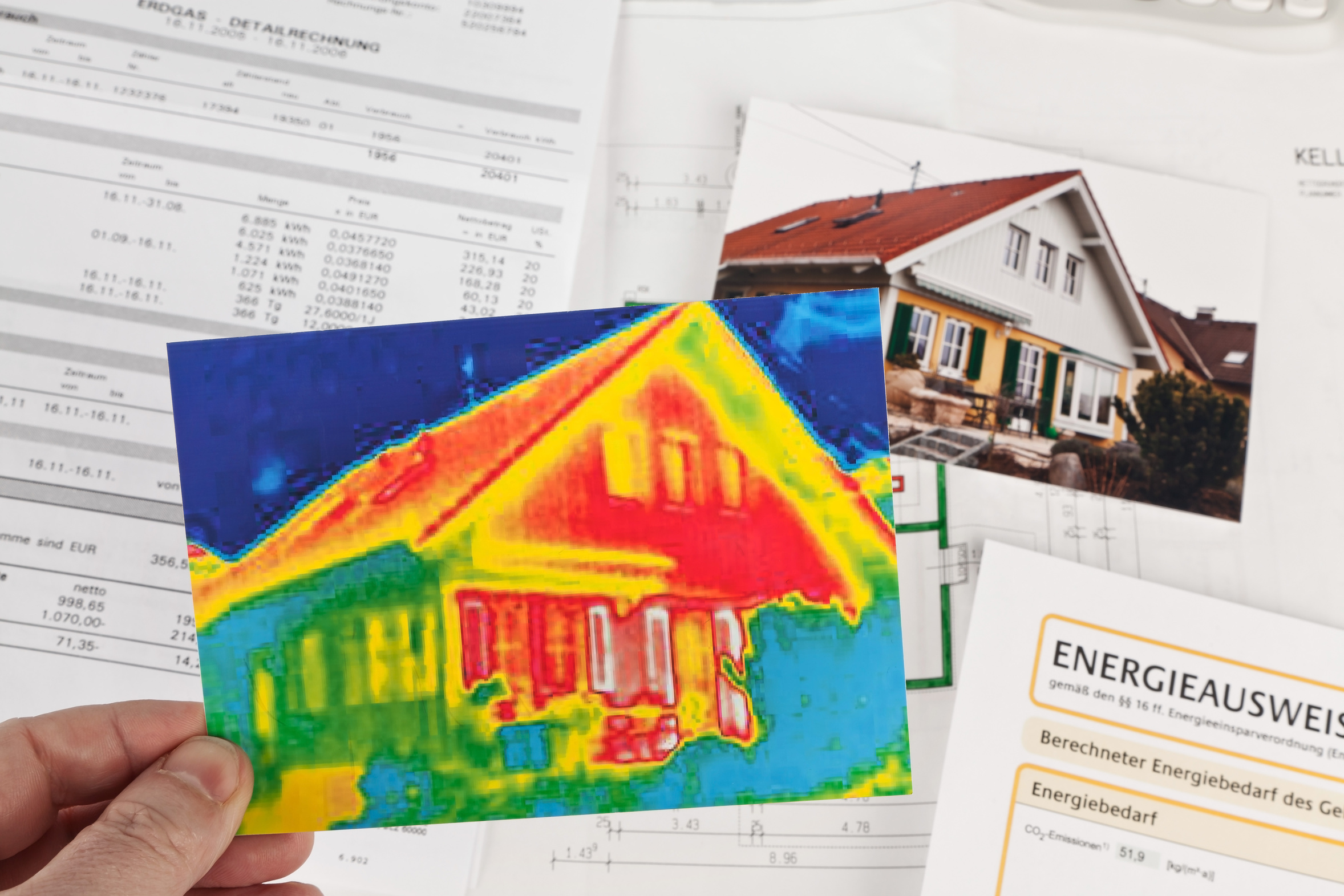

So legt die EE-Richtlinie in Artikel 15a Zielvorgaben für die Nutzung erneuerbarer Energien in Gebäuden fest und steht damit in engem Zusammenhang mit der 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe in § 71 GEG. Dieser § 71 legt fest, dass neue Heizungen grundsätzlich so arbeiten müssen, dass mindestens 65 Prozent der erzeugten Wärme aus erneuerbaren Energien (zum Beispiel Solar, Umweltwärme, Biomasse) kommen.

Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragen: In welchem Verhältnis stehen die europarechtliche und die nationale Regelung konkret zueinander? Und könnte die 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe abgeschafft werden, wie es oft diskutiert wird?

Erneuerbare in Gebäuden: Jetzt sind die Mitgliedstaaten am Zug

In Artikel 15a Absatz 1 EE-Richtlinie findet sich die Zielvorgabe, dass in Gebäuden in der EU bis zum Jahr 2030 ein Anteil an erneuerbaren Energien von mindestens 49 Prozent am Endenergieverbrauch erreicht werden muss. Daraus abgeleitet muss jeder Mitgliedstaat einen passenden Richtwert für den Gebäudesektor festlegen. Dieser ist dann zusammen mit Angaben darüber, wie dieser Wert erreicht wird, in die integrierten nationalen Energie- und Klimapläne aufzunehmen.

Da es sich bei Artikel 15a um eine Richtlinienvorschrift handelt, muss diese von jedem Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt werden. Die Umsetzungsfrist endete am 21. Mai 2025. Deutschland hat zur Umsetzung in seinem nationalen Energie- und Klimaplan einen Zielkorridor in Höhe von 46 bis 50 Prozent festgelegt. Dieser ist nicht verbindlich (indikativ) und steht unter gewissen Vorbehalten.

„Der europäische Rechtsrahmen zur Gebäudedekarbonisierung ist mehrdimensional. Letztlich muss Deutschland alle Vorgaben in nationales Recht umsetzen.“

Dr. Maximilian Wimmer

Trotzdem muss Deutschland als Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen festlegen, um die EU-Vorgabe zu erreichen. Solche Maßnahmen sind unter anderem verpflichtende Mindestwerte für die Nutzung erneuerbarer Energien in Gebäuden, die einer größeren Renovierung oder einer Erneuerung der Heizungsanlage unterzogen worden sind.

Dreh- und Angelpunkt im deutschen Recht: Die 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe

Anknüpfungspunkt für erneuerbare Energien in Gebäuden im deutschen Recht ist das GEG. Dieses Gesetz wurde im Jahr 2023 novelliert und rückte schon während der frühen Phase seiner Überarbeitung stark in den Fokus von Medien und Öffentlichkeit. Die potenzielle Weiterentwicklung des Gesetzes wird von uns untersucht und eng begleitet. Dreh- und Angelpunkt der Diskussionen sind die §§ 71, 71b ff. GEG, die die bereits genannte Erneuerbaren-Quote bei der Inbetriebnahme von neuen Heizungen vorsehen. Bezüglich der Erreichung der 65 Prozent an erneuerbaren Energien ist es grundsätzlich unerheblich, wie diese Quote erfüllt wird. Für einige Heizsysteme wie Wärmepumpen sind im Gesetz aber Vereinfachungen bei den Nachweisen vorgesehen.

Bei der Einordnung hinsichtlich der EU-Vorgaben ist zu beachten, dass die Einführung der 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe keine direkte Umsetzung von Europarecht war. Freilich hat der deutsche Gesetzgeber während der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes die Vorgänge auf europäischer Ebene im Blick gehabt, es handelt sich aber um zwei parallellaufende Prozesse.

Streichen der Vorgabe nur mit Alternativen möglich

Aus Sicht des Europarechts ist eine Abschaffung der 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe grundsätzlich möglich, weil eine konkrete Umsetzungspflicht genau dieser Art nicht vorgesehen ist. Die Vorgabe zahlt aber auf die europarechtlichen Vorgaben ein – insbesondere auf die Verpflichtungen zur Nutzung eines bestimmten Anteils an erneuerbaren Energien in Gebäuden –, weshalb ein einfaches „Streichen“ nicht das Ende des Weges wäre. Es muss bedacht werden, dass die europarechtlichen Regelungen dann auf anderem Wege eingehalten werden müssen. Es bräuchte also eine alternative Regelung. Insbesondere mit Blick auf die Einführung der in Artikel 15a EE-Richtlinie genannten Mindestwerte, wäre es denkbar, dass „der Höhe nach“ ein anderer Mindestwert für die Nutzung erneuerbarer Energien eingeführt wird, solange „dem Grunde nach“ irgendein (begründbarer) Mindestwert beibehalten wird.

Wie sich die weitere Entwicklung des GEG und insbesondere die Umsetzung des Europarechts darstellt, muss sich also noch zeigen und wird von uns auch weiterhin eng begleitet.

Tipp: Verpassen Sie nicht unser kostenfreies Online-Seminar am 17. September 2025 zur Umsetzung des Unionsrechtsrahmens im Gebäudesektor. Wo bestehen Umsetzungsbedarfe? Welche Möglichkeiten sind in Betracht zu ziehen? Deutet sich gar ein „Paradigmenwechsel“ im Bundesrecht an? Diese Fragen wollen wir dort klären.

Ihre Ansprechpartner: Dr. Maximilian Wimmer, Dr. Matthias Leymann und Oliver Antoni